ネパールのストーリー

Storyー from Nepal

地域一体となって変えた子どもたちの学びの場

ネパールでは、すべての子どもに質の高い教育を提供するために、多くの困難と向き合ってきました。特に、山岳地帯の遠隔地では、資源の不足や学校の設備の不十分さなどが子どもたちの学習環境を厳しいものとしています。しかし、こうした困難の中でも、支援を通して希望をもって前進している地域があります。シンドゥパルチョーク郡での教育改善の取り組みも、その一つです。

私たちは、2016年から2022年にかけて、この地域にある7つの公立学校で、合計554人の子どもたちがより良い学習環境で学べるようにするための支援を行ってきました。この地域の課題は、資源の不足や設備の老朽化だけではなく、2015年のネパール大地震の影響もあります。こうした課題を解決するため、私たちは教育環境改善のプロジェクトが進め、学校・地域住民・地方自治体が一体となって取り組んできました。

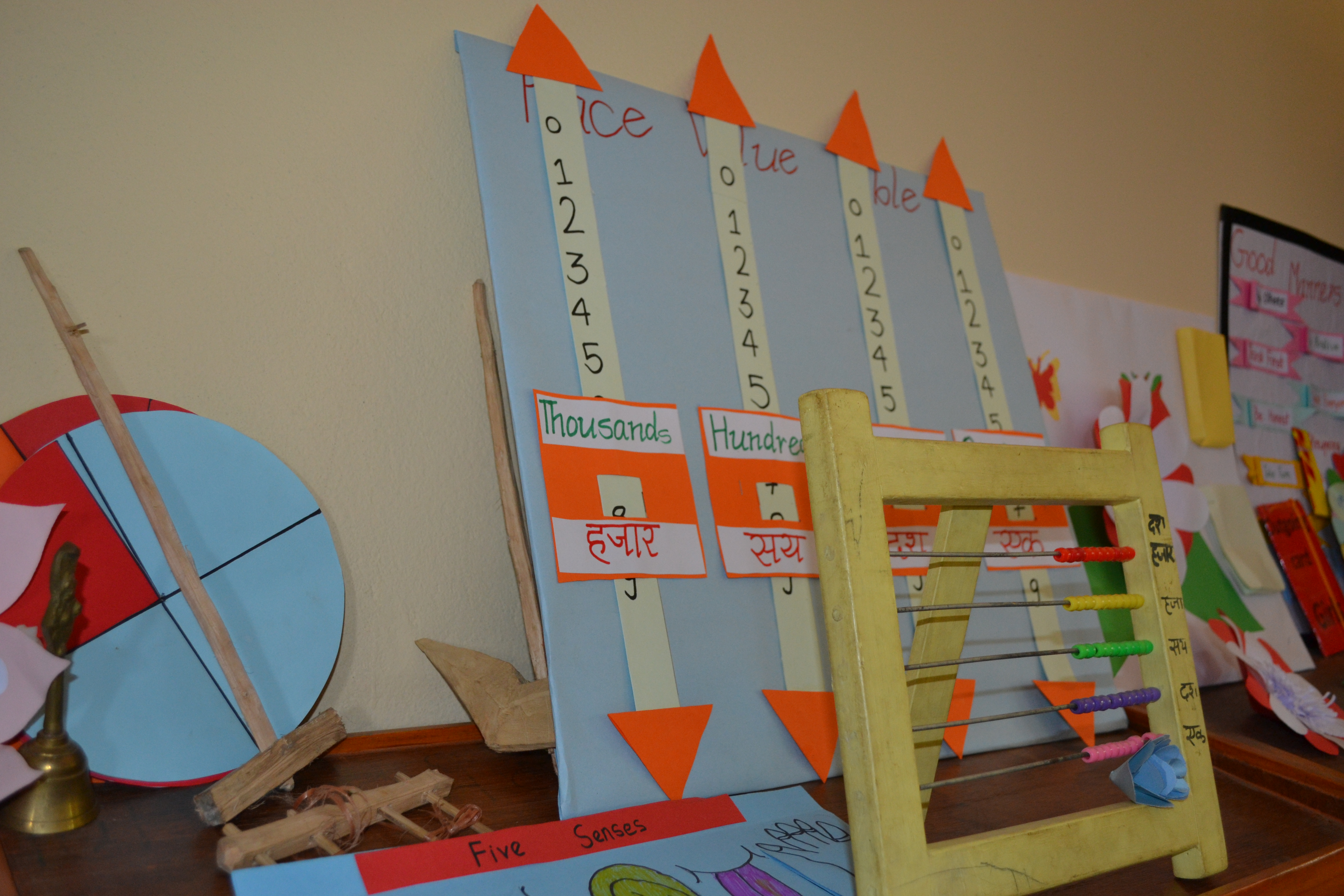

支援によって、子どもたちの学力は大きく向上。平均成績は38.4%から46.1%へと約8%向上しました。教師が子ども主体の指導方法を学び、低コストで使える教材を工夫するようになったことが大きな理由です。子どもたちは、受け身ではなく自ら考えて学ぶようになり、授業がより楽しく、分かりやすくなったのです。

出席率も80%から86%へと向上。学用品の支給により、家庭の経済的負担が軽くなっただけでなく、親と先生が話し合う機会が増えたことで、保護者の意識も変わり、子どもたちを学校へしっかり通わせよう、という動きが強まりました。

家庭の経済的な負担を減らすため、収入を増やす仕組みも導入しました。例えば、ヤギの飼育を支援するプログラムでは、ヤギを飼い、育て方を学ぶことで、家庭の収入を増やすことができました。得られた収入は、子どもたちの制服や学用品の購入にも活用されています。

「スポンサーシップ・プログラムに参加して、教育がどれほど大切か実感しました。手紙の交換をしたり、学用品を受け取ったり、いろいろな活動に参加できたおかげで、自分自身も成長できました。支援のおかげで、女の子である私も、高校を無事に卒業することができました。」

支援を受けたチャイルド、マンジュさんは支援の成果をそう語りました。

この他にも、校舎の建設や修理、水飲み場の設置、トイレの新設など、インフラの支援も実施。学校に意見を伝える「目安箱」も導入し、子どもたちは学校での問題や悩みを相談しやすくなりました。相談された問題のうち68%が、実際に解決に向けた対応を受けるようになりました。

そして、子どもたちにとって大きな励みになったのが、日本のスポンサーとの手紙のやりとりです。「外国に友達がいる」。それは、世界の広さを知る機会にもなり、子どもたちは自信をもつようになりました。

「日本のスポンサーさんとの手紙の交換が、自信につながり、勉強を続ける励みになりました。学習用品や制服の支援が家計の負担を減らしてくれたので、勉強に集中できました」(ラビナさん)

シンドゥパルチョーク郡は、すでにスポンサーシップ・プログラムから卒業し自立していますが、学校では今も自ら教育改善の工夫が続いています。

子どもクラブは活動を継続し、学校行事や子どもの権利を守るための取り組みを進めています。親たちも学校を訪れ、子どもの学習状況を確認し、宿題を手伝ったり、毎日通学するよう励ましたりしています。学校運営委員会も、学校のさらなる改善のために資金を確保しようと積極的に動いています。実際に、ある学校では地方政府の支援を得て、コンピュータなどのICT環境を改善させることができました。

支援校の一つの校長先生シャンカルさんは、支援の影響を高く評価しています。「プロジェクトが終わった今でも、先生たちは研修で学んだ指導法を実践し続け、親たちも学校との関わりを深めています。子ども会の活動も活発で、学校行事を主導するようになりました。」

支援がもたらした変化が今も続いていることは、未来への希望です。私たちは、こうしたスポンサーシップ・プログラムでの支援を、より多くの子どもたちに届け、より良い教育の機会を提供し続けられるようにと願っています。